国际油价的操控者_国际油价是谁定的

1.微信加了个美女说是开美容店跟投资做原油的是骗子吗

2.沙特石油遇袭造成油价动荡,谁是最后赢家?

3.影响国际原油价格的因素有哪些?

4.对石油价格的历史与分析?

5.为什么沙特总是爱跟俄罗斯过不去

6.石油战争深刻背景的战争还有哪些

微信加了个美女说是开美容店跟投资做原油的是骗子吗

微信加了个美女说是开美容店并有投资原油的可能性,我们不能一概而论她是骗子。我们要看具体的情况和证据来判断。我们可以通过以下几点来判断她的真实性。

我们可以要求对方提供相关证件或营业执照等资料来证明她确实是开美容店的,并且可以通过搜索相关信息来核实是否真实存在该店铺。如果她能够提供相关证据并且与我们所查到的信息相符,那么她的身份就比较可信。

我们需要关注她所提到的投资原油的事情。我们可以向她询问更多细节,例如投资方式、风险控制措施以及预期收益等。如果她能够给出合理且详细的回答,并且表现出对原油市场有一定了解和经验,那么她可能是一个值得信任的人。

在对话中我们还可以观察她的言行举止是否合理和真实。如果她在交流过程中表现出不专业、敷衍或者回避问题,那么可能存在欺诈的嫌疑。我们还可以通过多次交流来判断是否存在矛盾之处,例如她在不同时间提供的信息是否一致等。

我们可以寻求第三方的意见或咨询专业人士来帮助我们做出判断。如果我们有朋友或者熟人曾经有类似的经历,可以向他们咨询并听取他们的建议。如果条件允许,我们也可以选择去美容店实地考察,或者向金融机构咨询相关投资问题。

在遇到微信上自称开美容店并投资原油的人时,我们不能轻易下结论她是骗子。我们应该通过核实相关证据、详细了解她的情况和观察她的言行举止来判断她的真实性。谨慎对待并不轻易相信对方提供的信息,以保护自己的利益和财产安全。

沙特石油遇袭造成油价动荡,谁是最后赢家?

这次沙特被袭击,我认为最后的赢家应该是美国。从各个角度看,这次石油动荡不安涨价最后的受益者都是美国。

沙特阿拉伯受到攻击的设施包括其最大的炼油厂和第二大油田。所以,虽然攻击规模很小,但坏事是石油。这导致沙特石油日产量减少570万桶,而目前的日产量为980万桶,相当于沙特石油减产一半。沙特阿拉伯每天570万桶石油已经占到世界石油消费的6%,接近7%的警戒线。报告称,国际油价创下近4个月来的最高水平,布伦特原油价格上涨19.5%,至每桶71.95美元,创下28年来最大涨幅。

沙特阿拉伯作为许多国家的主要石油供应国,正试图恢复生产,以避免石油危机,但仍需数周时间才能完全恢复。国际油价上涨对石油进口国造成了巨大冲击。以中国为例,2018年,中国进口石油4.6亿吨,进口额1.6万亿美元。如果原油价格上涨20%,进口成本将增加3000多亿美元。因此,国际油价的波动势必增加各国原油进口成本。如果成本上涨仍在进口国的范围内,短期石油供应短缺将成为一个巨大的问题。因此,为了避免长期“油荒”,许多国家在必要时考虑动用石油储备,以避免出现短期石油供应缺口的可能性。

古云:从高处受益的人是可疑的。沙特阿拉伯的石油设施遭到袭击,最大的利润不是胡塞武装,而是欧佩克成员国和美国。欧佩克成员国可以抓住机会增加产量,抢占国际市场,换取大量外汇。美国可以利用伊朗与胡塞武装的关系,将肮脏的水泼在伊朗头上,同时也可以利用试图绕过美元的盟友来开发一个新的结算系统,以加强对美国的依赖。因此,对沙特的袭击很可能有美国的影子在背后。

影响国际原油价格的因素有哪些?

供求关系,原油库存,汇率因素,经济发展状况,突发事件与气候状况。

习惯上把未经加工处理的石油称为原油。一种黑褐色并带有绿色荧光,具有特殊气味的粘稠性油状液体。是烷烃、环烷烃、 芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。

扩展资料:

原油主要成分是碳和氢两种元素,分别占83~87%和 11~14%;还有少量的硫、氧、氮和微量的 磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。比重0.78~0.97,分子量280~300,凝固点-50~24℃。

原油产品可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦等6类。 其中,各种燃料产量最大,接近总产量的90%;各种润滑剂品种最多,产量约占5%。

原油分类

按组成分类:石蜡基原油、环烷基原油和中间基原油三类;

按硫含量分类:超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四类;

按比重分类:轻质原油、中质原油、重质原油以三类。

参考资料:

对石油价格的历史与分析?

石油价格的特征与其他商品的价格非常相似,在供应短缺和过剩时,都会发生波动。石油价格循环可能延续几年,它可能会因欧佩克与非欧佩克成员的石油供应与全球实际需求而发生改变。在整个20世纪的绝大部分时间里,美国石油工业通过规范化生产或价格控制,使得本国的石油价格始终处在严格的掌控之中。第二次世界大战之后,按照2007年通货膨胀的美元价值,美国的井口油价平均为每桶24.98美元。在缺乏价格控制的状态下,美国的石油价格紧随世界油价,达到了27.00美元/桶。同样在第二次世界大战之后的时间段内,综合美国产石油与全球的原油价格,美国的石油价格为19.04美元/桶。这意味着在1947—2007年期间,只有大约一半的时间段内石油价格超过了19.04美元/桶。在2000年3月28日之前,欧佩克一直把石油价格调整在22~28美元/桶的区间,石油价格只是在中东战争或冲突时才超过24.00美元/桶。2005年,欧佩克由于限制了自己的剩余生产能力而无力继续操控自己的石油价格,也无力控制全球的油价波动,它再也无法回到20世纪70年代后期将全球石油供给和油价玩弄于股掌之中的态势了。对更长历史时期的观察结果更为相似,自1869年以来,按照2006年的美元价值,美国的石油价格在这段历史时期内的平均价格为21.05美元/桶,而同期世界石油价格为21.66美元/桶。在这个时间段内,约50%的时间里美国和全球的石油价格都低于16.71美元/桶。如果将这漫长的历史观察作为一种指征,则石油工业的上游部分应该建立起自己的商业系统,以供获利,这漫长历史中的数据和第二次世界大战之后的数据表明:正常的石油价格远低于当今的价格。

第二次世界大战之后到石油禁运发生之前。从1948年到20世纪60年代末期,石油价格在2.50~3.00美元/桶之间波动,油价从1948年的2.50美元/桶涨到了1957年的3.00美元/桶。若以2006年的美元价值来看,就会得出一个完全不同的故事:1948—1957年,石油价格波动的范围为17~18美元/桶。显然,20%的油价是由通货膨胀而增加的。1958—1970年,石油价格稳定在每桶3.00美元的水准。但实际上,原油的价格从17美元/桶下降到了14美元/桶。在考虑到通货膨胀的因素时,对于国际石油生产者来说,1971年和1972年因为美元的疲软而把原油价格的下降夸大了。

欧佩克于1960年由伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉等5个发起国组织成立。在成立大会上,两个与会代表研究了美国得克萨斯州铁路委员会采用的限制生产来影响价格的方法。1971年底,另有6个国家加入了欧佩克:卡塔尔、印度尼西亚、利比亚、阿拉伯联合酋长国、阿尔及利亚和尼日利亚。欧佩克自成立以后,所有的成员都经历了原油购买力持续下降的时期。在第二次世界大战后,这些石油出口国发现它们的石油需求量增加了,但是每桶原油的购买力却下降了40%。1971年3月,供需持平了。当月,得克萨斯州铁路委员会第一次按100%的比例进行了分配,这意味着得克萨斯州的生产者不再限制自己的石油生产能力。更为重要的是,这意味着对石油价格的控制力已从美国(得克萨斯州、俄克拉荷马州和路易斯安那州)转移到了欧佩克手中。换句话说,美国已不再拥有剩余生产能力,所以就丧失了对石油价格控制的工具。在欧佩克成立的短短两年间,就出乎意料地遇到了战争,它窥见了自己影响石油价格的能力。

中东供油中断1973年石油危机的原因:欧佩克主要阿拉伯石油生产国为回应西方国家支持以色列所实行的石油出口禁令。(赎罪日战争——阿拉伯世界实施石油禁运)。1972年,每桶原油的价格为3美元左右。至1974年底,油价就翻了4倍,达到每桶12美元。1973年10月5日,以色列遭到埃及和叙利亚的进攻,赎罪日战争赎罪日战争,又称斋月战争,即众所周知的在1973年10月6日爆发的阿拉伯与以色列之间的战争(第四次中东战争),同年10月26日战争结束,是埃及和叙利亚率领着几个阿拉伯国家结盟与以色列的战争,是埃及和叙利亚在以色列人的假日——赎罪日开打的。埃及人和叙利亚人跨过了设在戈兰高地和西奈半岛的临时停火线,那里曾被以色列人在1967年的“六日战争”中占领。爆发。美国和许多西方国家表态支持以色列。这种支持的后果就是导致多个阿拉伯石油出口国实施了针对支持以色列的石油禁运。当时阿拉伯国家把自己每天的石油产量削减了500万桶,与此同时,其他地区的产油国的石油产量增加了100万桶/日。1974年3月间,全球石油产量净减少了400万桶/日,占到了西方世界石油需求量的7.0%。在阿拉伯世界实施石油禁运时,世人还在怀疑掌控石油价格的能力是否能从美国人手中转移到欧佩克手上。当石油价格在6个月内飙升40%时,价格对供给短缺的敏感性就更加突显。从1974年到1978年,全球石油价格相对平稳,在每桶12.21~13.55美元之间波动。在考虑到通货膨胀因素时,那一时段的全球油价应该处于一个适度下降的时期。

全球性事件与石油价格资料来源:《WEG》《纽约时报》、彭博通讯社,2008。

伊朗与伊拉克危机伊朗—伊拉克战争,伊朗又称惩罚战争和圣战,是伊朗和伊拉克军队在1980年9月到1988年8月间进行的战争。这场战争于1980年9月22日伊拉克入侵伊朗而打响,随后在漫长的近10年中,什叶派起义不断。虽然伊拉克希望在伊朗革命的混乱之际从中获利,在没有任何事先警告的情况下突然开战,并期望在几个月内结束战斗,但伊朗人奋起抵抗,到1982年6月终于收复了全部失地。。伊朗与伊拉克事件是导致1979年和1980年石油价格波动的另一个重要因素。伊朗人的革命导致了1978年11月到1979年6月间每天的原油产量减少了200万?250万桶。当时的石油生产曾一度停止,伊朗革命几乎造成了第二次世界大战之后的历史最高的石油价格。然而,这场革命对油价的影响有限,时间也相对较短,并不是连续事件。在这场革命后很短的时间里,石油产量恢复到每天400万桶。伊朗在这场革命中被削弱了,并在1980年9月遭到了伊拉克军队的入侵。1980年11月,伊朗与伊拉克两国的石油产量加起来也仅为每天100万桶,比战前产量每天减少了650万桶。

结果,全球的石油1980年比1979年减产10%。伊朗革命和伊朗—伊拉克战争(两伊战争)这两重因素使得石油价格从1978年的每桶14美元暴涨到1981年的每桶35美元。26年后,伊朗的石油产量仅达到伊朗前国王巴列维(Reza Pahlavi)统治时期石油产量的三分之二。伊朗的石油产量维持在每天150万桶,低于两伊战争爆发之前的峰值。

美国石油价格的政策控制。1973—1981年间,石油价格的迅速增加并不算太高,没有受到在石油禁运后期1973年的石油危机始于该年10月17日,当时的阿拉伯石油输出国组织(OAPEC,由欧佩克的阿拉伯成员、埃及和叙利亚构成)成员宣布,鉴于赎罪日战争的爆发,它们将不再向那些支持与埃及、叙利亚和伊拉克作战的以色列的国家输送石油,这些国家是美国和其西欧的盟国以及日本。与此同时,在同年10月初与石油大亨“七姊妹”的谈判破裂后,欧佩克成员同意利用它们的全球石油价格调节机制杠杆作用以求抬升全球油价。由于工业化对石油的依赖性和欧佩克在全球石油供给中举足轻重的地位,使得那些遭受石油禁运的国家的经济发生了猛烈的通货膨胀,同时,也抑制了经济的发展。被禁运的国家对此反应迥异,绝大多数国家坚持寻求它们未来的石油进口源地。美国政策的影响。美国政府利用征收价格税来控制国内石油产量,以求尽量缓解1973—1974年石油涨价的冲击。这种价格控制的明显结果是美国的石油消费者为进口原油的付费比为国产原油的多出了50%。美国本土的石油生产者的收入也要低于国际市场上的价格。因此,美国国内的石油工业就开始为消费者提供补贴。这项政策达到目的了吗?简而言之,1973—1974年的石油价格上涨所造成的经济衰退并不太明显,因为美国的消费者所面临的油价要低于世界其他国家消费者所承受的价格。然而,这也会产生其他一些影响。在没有价格控制的情况下,美国石油勘探与开发的力度肯定会加大。消费者所面对的油价越高,就越会导致消费量下降:汽车行驶每千米的费用增加,民用和商用建筑物内应该安装比自己初建时更好的设施并提高自己的工作能效。这样一来,1979—1980年间,美国对石油进口依赖度大大降低,而且在伊朗与伊拉克的供给中断时的油价大涨中所受的冲击也较小。

欧佩克控制石油价格的失败。欧佩克对控制石油价格的作用不大,其基本的需求之一就是加强给各成员生产配额,这就像一个过时的玩笑一样。欧佩克与美国得克萨斯州铁路委员会之间的区别是什么?欧佩克没有一个像得克萨斯州铁路委员会那样的管理人员。它所拥有的唯一强制性机制就是沙特阿拉伯的剩余生产能力。沙特阿拉伯拥有足够的剩余生产能力,在需要时能够有效地增加产量,以补偿低油价对自己收入的冲击。它能够通过扬言增加足够的石油产量冲击油价的手段来强化自己的行为准则。实际上,除非欧佩克的目标与沙特阿拉伯的一致,欧佩克的强制执行机制并不包括这些内容。在1979—1980年石油价格快速飙升期间资料来源:《WER》,2008。,沙特阿拉伯石油工业部部长Ahmed Yamani迅速向其他欧佩克成员发出警告:高油价将会导致需求量减少。但他的警告如同对牛弹琴。

石油价格的波动在许多石油消费国中引发了一系列反应:在新建房屋内安装更好的保温设施,在许多陈旧的房屋内增加新的隔热设施,提高工业的能源效率,提高汽车的燃料使用效率。这些措施的落实,加上全球经济衰退,导致石油需求量下降并促使油价下跌。对欧佩克来说,不幸的是这种经济衰退仅仅是暂时性的。没有人会匆匆忙忙地把家里的保温设备拆除或更换能源效率较高的设备——大批这种针对油价上涨而采取的措施会延续10年甚至更久,而且即使在油价下降、石油消费量增加时也不会再改变了资料来源:《WER》《FIR》《WSR》,2006。。

高油价也促使欧佩克之外的石油勘探与开发工作量的增加。从1980年到1986年,非欧佩克地区与国家的石油产量每天增加了1000万桶。欧佩克面对的形势是:需求量下降,而非欧佩克成员的石油供应量增加。从1982年到1985年,欧佩克试图设定石油产量配额,尽量减少产量以稳定油价。由于欧佩克的各成员并未按照它们的配额进行生产,所以欧佩克努力的成效不大。在此期间,沙特阿拉伯作为一个动态的生产者主动减产,以求遏止下跌的油价。1985年8月,沙特阿拉伯再也无力担当此角色。它将自己的石油价格与零售市场的价格持平,到1986年初,开始增加产量:从200万桶/日增加到500万桶/日。1986年中,每桶原油的价格跌破10美元!即使油价如此下降,沙特阿拉伯也因其产量巨大而抵消了价格低廉对自己经济的影响,其收入依然不减。1986年12月,欧佩克将自己的价格目标定在每桶18美元。但到了1987年1月,欧佩克的企图就破灭了,油价依然走低。

石油生产资料来源:《WER》《FIR》《WSR》,2006。(非欧佩克成员石油平均产量/总量)

1990年,石油价格受到抑制,原因在于石油减产和伊拉克对科威特的入侵以及随后的海湾战争海湾战争(1990年8月2日—1991年2月28日)是联合国(UN)授权下,由联合国的34个成员组成的联军(但实际上主要由美国和英国出兵)与伊拉克的战争,旨在使科威特恢复科威特埃米尔国王的控制。这场战争的起因与伊朗和伊拉克之间的战争相似,1990年,伊拉克指责科威特通过打斜井的方式**自己的石油资源。伊拉克军队入侵科威特后,伊拉克立即遭到了由联合国安理会发起的经济制裁,美国和英国随即准备战争。1991年1月,将伊拉克军队驱出科威特的战争打响,结果,联合国军大胜,科威特恢复了自己的主权。联合国军攻入伊拉克境内,伊拉克境内的空战与地面战斗在伊拉克、科威特和沙特阿拉伯边境附近全面展开。伊拉克还向沙特阿拉伯和以色列境内的目标发射了导弹,以示报复他们对科威特的支持。由于1980—1988年间的伊朗—伊拉克战争被许多新闻机构称为“波斯湾战争”,故1991年的战争常常被称为“第二次波斯湾战争”。但人们更常用的是“海湾战争”或“第一次海湾战争”,特指伊拉克对科威特的入侵。“沙漠风暴”则是美国军队在伊拉克采取的空中与陆地行动的名称,而且用于特指那场战争。。全世界,尤其是中东各国对于萨达姆发动的入侵科威特的战争行为的憎恨远大于对其发动的与伊朗的战争行为。沙特阿拉伯——这个邻近的世界最大的石油生产者对这场战争的反应十分强烈,随后发生的事情就是有目共睹的:解放科威特的海湾战争打响,原油价格进入了持续下降阶段,至1994年通货膨胀发生之前,油价跌至1973年以来的最低点。

石油价格开始上扬,美国的经济走强,亚太地区开始恢复。从1990年到1997年,全球石油消费每天增加了620万桶。亚洲地区的石油消费量达到了每天30万桶,这也是促使油价回升并一直延续到1997年的重要因素。俄罗斯的石油减产也有助于油价的回升,1990—1996年,俄罗斯每天减产量达500万桶以上。欧佩克在控制石油价格方面的作用依然模糊不清,在产量配额改变的时间方面出现了错误,而且在欧佩克成员之间维持减产方面也是错误频出。1997年底至1998年初,石油价格迅速增加,当时欧佩克没有料到或严重低估了亚洲出现经济危机的冲击。

1997年12月,欧佩克将自己的生产配额每天增加了250万桶(增长率达10%)。1998年1月,将产量增至2750万桶/日,亚洲地区经济的迅速增长已日趋停滞。1998年,亚太地区的石油消费出现了自1982年以来的首次下降。低消费与欧佩克的增产导致石油价格再次下跌。对此,欧佩克于1998年4月将生产配额削减了125万桶/日,并于7月再次减产133.5万桶/日。至1998年12月,石油价格再次下跌。1999年初,油价开始回升,欧佩克于当年4月再次减产171.9万桶/日。虽然通常并不是所有的配额都能得到落实,但1998年初到1999年中,欧佩克的产量还是每天减少了300万桶,进而将油价提高至25美元/桶。随着经济的回暖,美元走势增强,全球油价自1981年高位之后在2000年中继续走高。在2000年4—10月间,欧佩克将配额总量每天增加320万桶,但这也不能抑制油价的高攀。2000年11月1日,随着另一配额的下达,使产量再增加50万桶/日,油价终于开始下降。

1996—2008年期间的全球石油价格。从2000年开始,非欧佩克成员的俄罗斯石油产量增加,这代表着进入21世纪以后大多数非欧佩克成员开始增加石油产量,这显然是欧佩克“力不从心”的标志。2001年,美国经济呈弱势,加之非欧佩克成员的石油产量增加,迫使石油价格再次走低。对此,欧佩克再次调整配额,开始减产,到2001年9月,欧佩克将生产配额减少了,350万桶/日。2001年11月,恐怖分子发动袭击,使得石油价格再次受到波及并陡然下跌。

美国汽油现货市场上的价格基准点西得克萨斯的调停价到2001年11月中旬下跌了35%。在正常环境下,这种量值的价格下跌已经导致了欧佩克配额的减少,但是鉴于政治气候,欧佩克一直推迟到2002年1月才实施减产措施,将自己的生产配额每天减少150万桶,欧佩克联合的包括俄罗斯在内的几个非欧佩克成员宣布联合减产,其减少量可达46.25万桶/日。2002年3月,这种减产措施使油价上升至25美元/桶。到2002年中期,非欧佩克成员恢复产量,但石油价格依然不断上涨。2002年后期,美国的石油库存已降至20年来的底线。到年末,过度供给并不是大问题。委内瑞拉的问题导致了委内瑞拉国家石油公司工人的大罢工,使得委内瑞拉的石油产量陡降。在石油工人大罢工的过程中,委内瑞拉再也没能使自己的石油储备能力达到以前的水准,但依然可使生产能力达到每天90万桶,在其每天350万桶产能峰值以下。2003年1—2月间,欧佩克将其每天的生产定额增加了280万桶。

2003年3月19日,委内瑞拉的石油产量开始回升委内瑞拉开始应用新的合作机制(委内瑞拉将以每桶100美元的价格每天向西班牙出售10000桶原油,以换取进口医药设备和其他货物)。资料来源:《海湾新闻》,2008年7月。,与此同时,伊拉克的军事行动也开始了。此刻,美国和其他欧佩克成员的石油储存依然很低。随着经济的发展,美国的石油需求量开始增加,亚洲的石油需求量也迅速增加。伊拉克和委内瑞拉石油生产能力的损失与欧佩克生产能力的增加满足了日益增长的全球能源需求,这样一来,也削弱了过量生产石油的能力。2002年中期,过量的石油产量还达每天600万桶,而在2004年和2005年的绝大多数时间里,石油的剩余生产力已不足100万桶/日。生产剩余石油的能力也不足以弥补绝大多数欧佩克产油国中断供给时的空缺。在一个每天石油产品消费量超过8000万桶的世界里,面对如此低的生产供给能力,油价肯定会做出相应的反应——很快就达到了40~50美元/桶。其他一些与当今石油价格相关的因素有美元的走弱、亚洲经济的崛起和石油消费量的连续增加等。2005年的飓风与美国在将甲基叔丁基醚转化为乙醇时发生的炼油厂事故导致了油价的高涨。

2006年的原油价格与正常油价资料来源:《WER》《FIR》《MIGA》,2007。

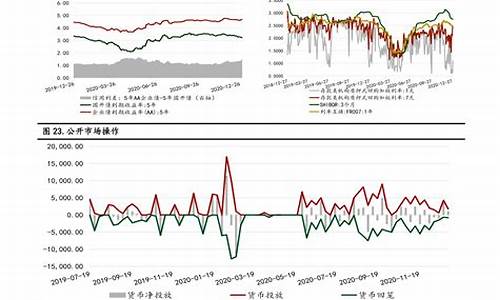

支持高油价的最重要原因之一是美国和其他石油消费国的石油库存量。在剩余生产能力达到库存水平之前,它可以为短期石油价格预测提供一种出色的工具。目前还没有欧佩克根据这种配额政策能够影响全球石油库存的证据。2006年11月出现的和2007年2月再次出现的石油减产,其主要原因是人们对不断增加的欧佩克库存量的关注。人们关心的重点在于包括原油和石油产品在内的石油总库存量,这可以成为更好的石油价格指标。

2007年10月19日,由于土耳其东部局势紧张,以及用于增加的美国石油库存量的美元价格走弱,使得美国轻质原油的价格上涨到每桶90.02美元的新高度。10月26日,原油价格再攀高峰,迅速达到了每桶92.22美元,当时全球的石油库存量反而下降了。当年10月末到11月初,油价一直走高。11月7日,轻质原油的价格再创新纪录,逼近每桶98.10美元。11月21日,油价继续走高,达到每桶99.29美元。人们对石油价格突破100美元/桶大关的恐惧使得美国《华尔街日报》惊呼:“油价高峰即将到来!”2008年1月2日,美国轻质原油在超过人们心理底线100美元/桶大关之前回落到99.69美元/桶,这是尼日利亚新年局势紧张,以及美国的石油库存量连续7周下降造成的。随后,一份英国广播公司(BBC)的报告称,单一交易者是不能抬高价格的。纽约商业交易所一位前交易人、《石油市场实时通讯》的编辑Stephen Schork说,一位场内交易商购买了1000桶(160立方米)石油,这是最低购买量,然后,此人迅速将这批石油以99.40美元/桶的价格出售,因此亏损了600美元。

然而,2008年1月3日当天的石油交易中,油价终破100美元/桶大关,达到100.05美元/桶。在随后的1月4日星期五交易中,油价回落至97.91美元/桶。其部分原因在一周的职工报告显示:失业率已经上升。即使需求量减少,在得克萨斯炼油厂大火和欧佩克减产之后的1月19日交易中,油价再次上扬至100.10美元/桶。有证据表明,供给的减少速度要快于石油的需求。2月28日,随着美元持续疲软,加之美国联邦政府的现金利率过低,难以吸引更多的石油市场资金,油价飙升至每桶103美元。由于美元持续走低,3月3日,石油价格继续高攀至104美元/桶。同日,欧佩克指责美国经济“错误地运行”才将油价推向了创纪录的高度,认为这是“吹嘘性产量”并将这些归罪于美国的乔治W·布什总统的统治结果。

3月12日,石油价格冲至每桶110美元的新高度,打破了不久前每桶109.92美元的纪录。油价继续一路走高,到了3月13日,攀升至每桶111美元。随后,在美国经济衰退的影响下,油价回落至110美元/桶。3月17日,油价再创纪录,美国的轻质石油价格达到111.80美元/桶。4月15日,油价首次突破114美元/桶。4月16日,油价达到115.07美元/桶。4月18日,由于美元持续疲软,加之尼日利亚军事力量威胁要破坏输油管线,油价再次升至117美元/桶。4月22日,油价高攀至119.90美元/桶,之后略有下降。4月25日,美国纽约交易市场上的油价达到119.10美元/桶。在此之前,曾有报道称美国军事海运司令部下令击毁了一艘伊拉克货船。

5月9日,油价首次达到每桶125美元。5月21日,布伦特原油价格就达到了130美元/桶。在5月21—22日不到24小时内,每桶原油的价格冲至135美元。6月,油价首次大幅下跌,此后美国的主要供油国委内瑞拉扬言因油田生产过久而要从2009年1月开始减产5%,墨西哥、俄罗斯和尼日利亚也出现减产的呼声,国际油价应声反弹,每桶涨价超过6美元。2008年6月6日,油价在24小时内上涨11美元,这是有史以来出现的最大涨幅。以色列放出攻击伊拉克的狠话,也被认为是导致油价上涨的原因。两大石油供给国减少石油供给,使人们产生了类似1973年能源危机时的恐慌。

早在2007年10月,一些经济学家指出,由于印度与中国经济的快速发展,导致石油需求量对石油、天然气和石油产品快速增加的需求主要来自印度与中国。快速增加。因此,在可以预见的未来,国际油价将保持在高位状态。12月,欧佩克的部长们开会,一致同意保持原有的高价位,但要稳定价格,这种价格将为石油生产国带来持续的高额收入。但是,如果油价过高,就会削弱石油消费国的经济。根据欧佩克的目标,一些分析家建议,每桶石油的价格应为70~80美元。一些主要的石油出口国得到了迅速的发展,并且更多地使用本国所产的石油。尤为显著的是印度尼西亚,它已不再出口石油;墨西哥与伊朗的石油项目需求超前于石油生产5年时间。俄罗斯也将得到迅速的发展。显然,由于美元价值的迅速变化,油价也存在很大的变动。2008年的油价显然无论如何也不会超过每桶200美元,但若能恢复到每桶70美元的水平就已是正常的了。

减少当前高油价的万能措施

未来将会有许多间接的市场拥有者(401K计划、共同基金,甚至个人存款也是一种常规的投资方式,这一点并没有被银行认识到),螺旋式下降经济的间接影响本身就可使未来的石油贬值。20世纪80年代初期,黄金与白银所经历的影响因素就是典型的例子。在任何投机买卖市场上的情况都一样,投资者的能力将会对所包含供给与需求比例的未来价格望而却步。需求量可能下降,而供给量则可能增加,1998—1999年的情况就是如此。当时,亚洲的石油市场崩溃(需求量减少),而伊拉克增产12%(增加供给/过剩)。这一时期的石油价格低至8美元/桶。未来依然是不确定的,但已知的欧佩克与其他石油生产国目前已经显露出相当多的过剩产能。

为什么沙特总是爱跟俄罗斯过不去

俄罗斯与沙特,这两个看上去八竿子打不着的国家。却在国际政经博弈中长期针锋相对。虽然两国从未正面爆发武装冲突,但暗中的博弈却从来未有停止。就在当下,沙特为首的海湾王权国,操纵欧佩克极力打压油价,让正承受西方制裁,经济困难的俄罗斯雪上加霜。而在政治方面,沙特为首的逊尼派势力,更是与俄罗斯支持的什叶派之弧长期抗衡,暗战遍及中东。

而沙特与俄罗斯的恩怨还远不止这些。二者最大的梁子,还是在冷战末期,当时在沙特的全力打压下,国际油价在几乎整个80年代都在低位运行,这对国家财政严重依赖石油输出,而国内石油开发成本又天然远高于中东的苏联构成了毁灭性打击。毫不客气的说,美国之所以能在90年代初取得冷战胜利,沙特可以说居功至伟。

但沙特这么做,似乎很不合情理。毕竟除了与俄罗斯的间接地缘博弈外,沙特攻击俄罗斯的最主要手段就是打压油价。可沙特本身也是靠石油输出维生的。

虽说波斯湾远低于西伯利亚的石油开采成本,决定了这种石油战争中,沙特天然具备比俄罗斯更强的承受能力。但不管怎么说,这种打压油价的行为,也等于是放着白花花的银子不赚,几乎就是谢逊七伤拳的路数——虽能伤人,但也伤己。

但即便如此,沙特也义无反顾,这就让人奇怪了。

沙特为什么要这么做?

是维护国家安全?可是沙特不是伊朗、更不是土耳其,它的国土位于中东最南端,与俄罗斯地缘关系十分疏离。就算俄罗斯有扩张领土的传统嗜好,但也怎么都轮不到沙特挨刀。

那是石油输出国之间的竞争?这个看上去倒是有点道理。沙特和俄罗斯都是世界数一数二的石油生产和输出大国,为了争夺国际原油市场的份额,两国杯葛一下倒也不是说不过去。

只是,沙特的做法也太夸张了些。毕竟如果仅是争夺市场份额,那这仅仅是商业范畴的事。既然是商业竞争,那就自然会遵循商业逻辑。

商业的本质是赚取利润。当然,如果有可能形成垄断,那么鉴于垄断带来的巨大利益,前期打压下油价,把对手挤垮然后独霸市场,这也确实不失为商战之道(比如前段时间滴滴和UBER疯狂发专车补贴,打压出租车生存空间,便是这种逻辑)。

但是,这种做法毕竟是有限度的,在对手很难打垮的情况下,还继续这种做法,那就不是谋利,而是自残了。在这种情况下,最好的办法应该是沙特和俄罗斯联合起来,一起操控油价,这才符合自身利益的实际选择(比如去年国内O2O企业的合并潮,就是这种思维的体现)。

但沙特的做法,完全不符合商业逻辑。80年代,沙特把油价一压就是十年,现在的油价走低又已持续了一年多,而且未来一段时间依然有较大概率会继续低迷。这怎么看都不是符合商业思维的理性选择。因此,沙特之所以屡屡对俄罗斯下手,绝不是简单的经济因素决定,其中更重要的,还是政治方面的考量。

那么,沙特跟俄罗斯到底有什么深仇大恨,以至于拼着自家遍体鳞伤,也非得把俄罗斯给整趴下?

在云石君看来,这主要是二者结构性的地缘政治冲突使然。而这背后,又与两国截然对立的国家战略密切相关。

看到这里,大家可能觉得奇怪:就在刚才云石君才说了,沙特与俄罗斯地缘关系疏离,俄罗斯不可能直接威胁沙特。既然如此,这地缘政治冲突又从何谈起?

确实,俄罗斯无力直接威胁沙特,但问题是,俄罗斯的中东战略思路,与沙特的利益构成了巨大冲突。

这种冲突主要体现在以下三个方面。

首先,俄罗斯的中东盟友,正是沙特之敌。纵观俄罗斯在中东选择的战略伙伴,全是什叶派出身——最早的叙利亚阿萨德政府,属于什叶教派阿拉维分支。伊斯兰革命爆发后,伊朗什叶派教士执政,与美国化友为敌,俄罗斯又开始跟伊朗接触,90年代苏联解体后,两国关系更是大步向前。而随着伊拉克战争结束,美军在干翻逊尼派萨达姆后又最终撤军,伊拉克中央政府被什叶派主导,这种情况下,俄罗斯又跟伊拉克勾连到了一起。

关于俄罗斯为什么要选择什叶派,云石君会在将来的俄罗斯系列中详细说明。但这种做法本身,却无疑大大激化了沙特与其之矛盾。作为逊尼派大佬,沙特不仅与什叶派三国有着天然的教派矛盾,而且三国皆与沙特山水相连,彼此间还存在着结构性的地缘政治矛盾。这也就是说,虽然俄罗斯不能直接威胁沙特,但它在中东的战略布局,却跟沙特形成了冲突。

当然,如果仅仅于此的话,还不足以让沙特对俄罗斯有如此深仇大恨,以至于不惜用“自残”的极端方式来报复。沙特之所以如此讨厌俄罗斯,还因为俄罗斯对中东的经营方式,就跟沙特的国家战略构成冲突。

俄罗斯与美国不同。虽然一直以来,美国也扮演了中东太上皇的角色。但美国是西半球国家,中东是这个世界上,与美国地缘关系最为疏离的主要地缘板块。这种地缘格局决定了,美国不仅不可能打中东领土的主意,而且即便是在维持中东主导权时,由于直接影响力有限,所以不得不假手于当地土著势力,通过一系列的合纵连横,来确立自己的相对优势——直白点说,美国必须严重依赖本土代理人的深度配合,才能够有效维护自己的中东利益。

基于这种逻辑,中东盟友与美国之间,更多的是一种合作伙伴的关系。二者之间虽不能说完全平等,但大体上,中东盟国还是有独立行使国家权力,执行国家战略的空间,不至于太受美国影响,而对盟国的这种自主权力和国家利益,美国也必须充分尊重,否则真要闹僵,美国其实也不好拿他们怎么样。这也是沙特愿意跟美国结盟的一大原因。

而俄罗斯不同。

首先,俄罗斯本身就是一个老牌地缘政治大国,又是一个典型的大陆文明国家,国家文明特质决定了,它的势力扩张,主要是用控制——消化——吸收这种传统手段来实现。

其次,即便是在最鼎盛的苏联时代,俄罗斯的国力,比之美国也有相当差距,在中东业已被美国主导的情况下,如果跟美国一样通过扶植代理人搞间接博弈,那俄罗斯肯定不是美国的对手。

最后,俄罗斯与中东本就直接毗邻,而且二者之间,还有中亚和高加索这两个天然的地缘通道,这使它有能力实现对中东的直接掌控,而不必像远在西半球的美国那样,必须通过代理人之手。

基于上述三点,俄罗斯经营中东的方式,是以自己为主,争取对中东直接掌控,至于中东本土势力,即便愿意主动为俄罗斯效力,也不可能获得与美合作时大致平等的伙伴关系,而更多的,会像当年的东欧一样,沦为俄罗斯的附庸。至于自己的国家利益和战略等等,也必须屈从于俄罗斯的整体战略之下,缺乏独立操作的空间。

这自然严重侵害了中东土著势力的利益。也正是因为如此,当年伊朗哪怕是在被美国和阿拉伯世界双重打压下,都绝不愿向俄罗斯低头,而是宁愿搞什么“不要东方、不要西方,只要伊斯兰”的口号,逼得俄罗斯无可奈何,只能靠入侵阿富汗,寻求中东战略突破。

当然,现在的俄罗斯是没有压制中东的能力的。所以。但这并不代表着他们对俄罗斯的警惕就消除了。毕竟俄罗斯庞大的体量和山水相连的地缘关系决定了,只要这个北方巨人不倒,那么它对中东的威胁就天然存在。现在俄罗斯老实,那时因为它实力不济,自然要对代理人多加依仗,其目的也非进取,而只是守住残存影响力即可。但如果俄罗斯有朝一日中兴,重新经营中东,那它又会恢复旧有操行。

俄罗斯的经营方式,决定了沙特的立场。中东地缘区位至关重要,又是全球石油主产区,而中东本身又四分五裂,这就决定了,外来大国势力对中东地缘政治介入不可避免。

而对沙特来说,美俄对中东不同的经营方式,使他天然愿意站在美国一边——跟美国混,既可以获得世界第一大国的帮助,也不至于对自身权益造成影响,而跟俄罗斯混,那就只能委身为奴。

而除此之外,沙特的国家战略,也跟俄罗斯截然冲突。在之前的《地缘政治:沙特为什么必须实行君主专制76》一文中云石君曾经分析过,沙特国土大半为荒漠戈壁,地缘实力极差,只是靠着石油的加持,才能有今日之势。但石油有限,一旦采完,沙特立刻就得完蛋。所以,沙特必须趁着石油红还在,赶紧对外扩张,占领叙利亚、伊拉克等相对富庶地缘板块,这样才能让沙特人不至于在石油耗尽后,重新回到阿拉伯沙漠里啃沙子。

沙特必须扩张版图,而俄罗斯也要实现对中东的高度掌控,二者的利益存在结构性冲突。而在这场战争中,俄罗斯凭借自身的地缘实力,天然占据绝对优势。在这种情况下,沙特必须抓住一切机会,不择手段的削弱俄罗斯,否则不可能在这种竞争中获胜。

最后,俄美对中东石油的利用方式,也是沙特亲美反俄的重要原因。

中东是全球最大的石油产区,也是国际石油市场的决定性力量。对这样一个能够决定全球政治经济格局的重要资源,美俄自然都要在其身上大做文章。

但美俄做文章的方式是不同的。

就美国而言,由于其经济实力强大,影响力遍布全球,金融体系也高度成熟,所以它并不需要直接掌控中东石油,甚至连定价权都不需要,它要的,只是将石油和美元挂钩,以石油美元为基础,建立自己的金融霸权。只要金融霸权树立,美元成为国际硬通货,美国便能凭着自家生产的这一张张美刀,换来各种自己想要的资源,也可以以此为手段,左右全球政治经济走向。

而俄罗斯不一样。俄罗斯的实力和影响力都远不如美国,根本就不具备建立金融霸权的起码能力。所以,俄罗斯对中东石油的想法,绝不是在此基础上搞什么石油卢布,而是要通过对中东石油的全盘掌控,来获得全球石油市场的主导权和定价权,以此作为与西方工业国博弈的筹码。

鉴于美俄的这种不同,沙特的倾向就很明显了。沙特虽有石油,但石油只是大宗商品而非货币。这也就是说,沙特的这些石油,最终还是要先换成一种硬通货,然后才能用这种硬通货,换回自家想要的各种宝贝东西。

沙特这帮中东小暴发户,肯定是没能力把自家货币变成国际结算货币的。而布雷顿森林体系崩溃后,黄金的货币功能已不复存在。这也就是说,沙特必须要将石油与一个别人家的货币挂钩,否则的话,石油卖出去,自己收什么回来呢?

所以,对沙特来说,这个石油结算货币的资格横竖自己都拿不住,所以送给美元,自己也没啥实际损失。

而利益确实实打实的。

美国是世界老大,政治、经济、军事实力都傲视全球,所以它家的货币最坚挺——沙特也不想自家卖油换回的钞票,隔个夜就成一堆废纸。

而与美国合作,还可以换得美国的保护。

最关键的是,跟美国合作,沙特只需要支持美元与石油挂钩就行了,什么国际石油交易市场的主导权,石油定价权等等,美国统统不稀罕,沙特可以全留在手中——而这可是一笔重要的政治资源,把它利用好了,沙特别说在中东,哪怕在世界舞台,都能够呼风唤雨,成为一股重要势力——只要别过分伤及美国就行。

而反观俄罗斯,如果跟它合作,那么俄罗斯必须实现对石油的直接控制,从具体的石油交易层面,来操纵国际政经格局。这种模式下,俄罗斯不可能给沙特留下太多的自主空间。沙特的石油,将彻底沦为俄罗斯的地缘政治工具,主要为俄罗斯——而非沙特的国家利益服务。

所以,在石油资源的政治化利用方面,美俄不同的利用方式,也决定了沙特铁定亲美,而坚决反俄。

总而言之,美俄的国情,以及与中东的地缘关系,决定了,美国与沙特之间,可以发展共赢模式的合作,而俄罗斯与沙特,则注定只能是个零和游戏。基于这种不同的利害关系,沙特当然愿意亲附美国,对俄罗斯打击到底。

石油战争深刻背景的战争还有哪些

1.一战中了凸显石油的重要,英国向地中海地区派驻了大量的军队并控制了大部分产油地区。德国和奥斯曼帝国战败,奥斯曼帝国被瓜分,盛产石油的中东落入英国控制之中。

但英国是依赖美国打赢这场战争,在经济上不得不开始受制于美国的金融,世界金融中心的伦敦逐渐被纽约取代。美国大力发展海运,开始同英国开始争夺控制石油资源。在第一-次大战之后的十多年里,面对苏联的巨大石油储备,英美想方设法破坏德俄之间的结盟。

英美联手,一方面以经济与军事手段压制德国,另一方面扶持上台以对付苏联的崛起。在1927年英美之间组建了石油卡特尔,从此在石油方面成为协作者,共同操纵世界石油资源。

2.二战后英美两国联手利用金融和石油开始获得巨大的经济利益。美国成为真正的世界霸主,以美国为首的西方与苏联的东方成为对立堡垒。1944 年西方国家建立了布雷顿森林体系,国际货币基金组织和世界银行内的实际投票控制权在美国和英国手中,

建立了美元金本位体制。20世纪中叶,英美两国都遭受了经济衰退和政治动荡的困扰。戴高乐和阿登纳领导的法德联盟最终被美英联手扼杀。美国发动越南战争。1960年9月,五个主要石油输出国联合成立“欧佩克”石油输出国组织,其目的是共同对付西方石油公司,维护石油收入。

3.1969 年后美国经济进一步衰退。 美国开始制造石油禁运,抬高石油价格,操纵大规模反核运动,制造经济增长极限的恐怖气氛,控制世界石油流通,获得石油溢价的巨额利益。美英精心设计的石油美元体系,席卷了世界各地的财富。

英美压制一切独立的发展力量:如发展中国家、不结盟运动国家、欧洲的新生力量,围剿伊朗等。80年代,英美在金融外交上陷入困境,同时在经济上陷入危机,而且迫使第三世界陷入全面债务危机。伊朗的石油冲击引发石油危机,令发展中国家不得不借债弥补石油赤字,

而英美的高利率政策令,发展中国家外债聚升,不堪重负。1991 年为了石油美国发动了第一次伊拉克战争。美国正在建立所谓的“世界新秩序”。

5.随着90年代初苏联的解体,世界力量格局发生了根本性的变化。为维持世界霸主地位,美国四面出击,压制和瓦解各种可能出现的新生力量:

日本经济的泡沫、亚洲金融危机的爆发、苏联的瓦解、俄罗斯经济的休克、南斯拉夫的解体、搞烂巴尔干各国等都是在美国的精心策划之下进行的,一切新崛起的潜在力量都是美国的对手。政府与石油的深厚渊源,决定了美国经济与外交政策的核心是石油。

在石油即将迎来产能极限之时,美国不惜一切代代价价悍然发动伊拉克战争昭示了真实意图:竭尽所能地锁住每一个大石油产地,控制世界石油及操控价格实现新世纪的石油地缘政治。

扩展资料

《石油战争》是作者多年专注于世界石油地缘政治研究的成果。《石油战争》一书中描绘了国际金融集团、石油寡头以及主要西方国家围绕石油展开的地缘政治斗争的生动场景,揭示了石油和美元之间看似简单、内为深奥的内在联系,

解析了石油危机、不结盟运动、马岛战争、核不扩散条约、德国统一等重大历史事件背后的真正原因,为我们展现了围绕石油而进行的,长达一个多世纪的惊心动魄的斗争历史。

百度百科-石油战争

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。